過去の【京都検定2、3級】では計5問出題されています。

法成寺は関白を務め、紫式部と同じ時代を生きた藤原道長の建立した大寺院の址です。

■法成寺址とは

こんにちは。

今回は【源氏物語】にも関係する「法成寺」(ほうじょうじ)址です。

法成寺は関白を務め、紫式部と同じ時代を生きた藤原道長の建立した大寺院で

創建は寛仁4年(1020年)。

道長の邸宅があった土御門第の東隣に九体阿弥陀堂(くたいあみだどう)【無量寿院(むりょうじゅいん)】が

建てられたことにはじまります。

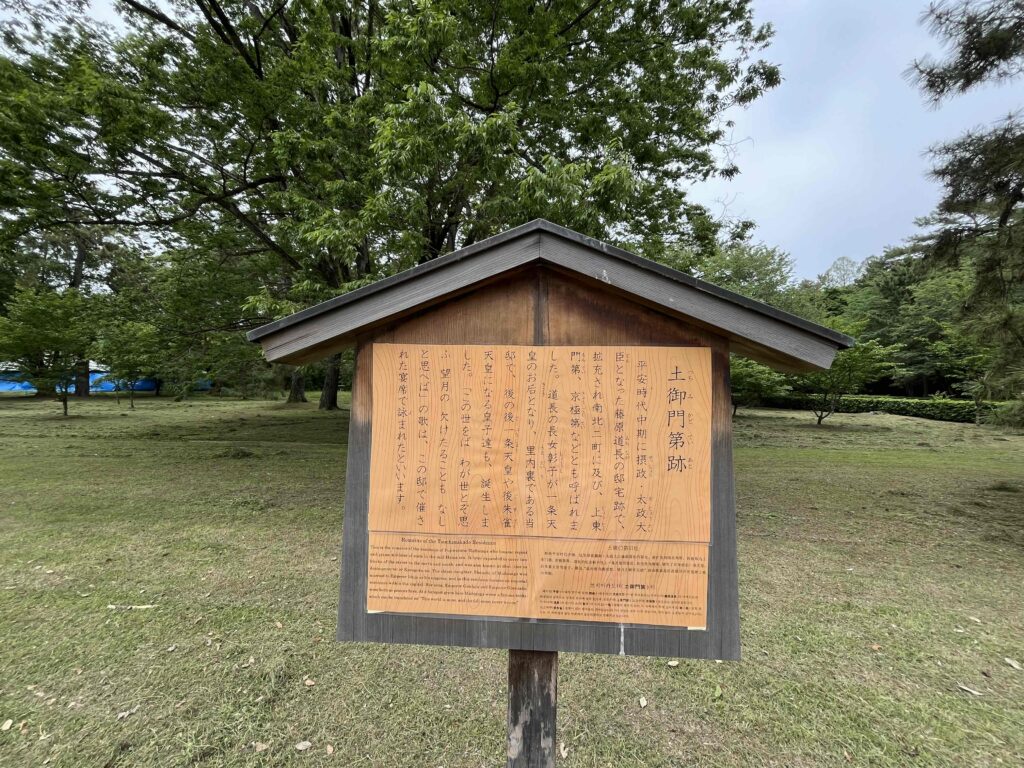

※京都御苑内(東側)にある「土御門第」があったとされる場所に建つ案内板。

その後、治安2年(1022年)に金堂、万寿元年(1024年)に薬師堂等

続々と諸堂が建立され、お寺の名前も法成寺となりました。

その頃は道長が出家したタイミングでもあり、

広大な境内には末法思想から極楽に見立てた浄土庭園もつくられていました。

「大鏡」では「極楽浄土のこのよにあらはれける」と表現されています。

道長の子である藤原頼通は「平等院」を建立する際、

この法成寺をモデルにしたとも言われています。

※廬山寺近くにある「清浄華院(しょうじょうけいん)」の境内には付近で発掘された

法成寺のものと思われる立派な礎石が展示されています。

度重なる地震や火災に遭いながらその都度再建されてきましたが、

14世紀前半にはかなり荒廃していたとされています。

(鎌倉時代末期の吉田兼好「徒然草」に阿弥陀堂のみとなっている記載あり)

その後残る堂宇も焼失して廃寺となったようです。

※現在は石碑「従是(これより)東北 法成寺址」により当時の場所が示されています。

法成寺は道長が「御堂関白」と称されることの由来となったお寺で、

周辺部では平安時代中期の「緑釉瓦」が出土しており、

大変壮麗な寺院であったと思われます。

また万寿4年(1027年)12月に道長はこのお寺の九体阿弥陀堂にて臨終のときを迎えたそうです。

■過去の京都検定での出題実績

※過去の【京都検定】では寺名や、関連して藤原道長などを解答させる問題が出されています。

第2回 2級 法成寺

第4回 2級 藤原道長

第13回 3級 浄土(庭園)

第18回 3級 藤原道長

第19回 2級 法成寺

————————————————————————-

場所:

(石 碑)京都市上京区荒神口通寺町東入ル

(清浄華院)京都市上京区寺町通広小路上ル北ノ辺町395

HP:

https://www.jozan.jp/index.php

————————————————————————